一、感恩团体辅导方案设计的理论依据

(一)感恩及其效能

1、感恩是人类重要的个性品质

感恩(Gratitude)不仅对个体的心理健康有积极作用,对构建人与人、人与社会之间的良好的关系同样有着积极的促进作用。心理学报告曾经显示,用 800多个特质词语对人类特质进行描述,感恩是最为人尊重和喜爱的品质之一 ,仅次于真诚、有爱心以及值得信任。而不懂感恩被认为是最让人讨厌的特质之一。

2. 感恩对人际和谐有积极促进作用

在表达感恩之情时,具有感恩意识的人们经常使用助人行为或亲社会行为,随后,由感恩激发的这些行为会促使个体与社会产生良好的联系并结交新的朋友。在熟悉的人际关系中,感恩能提升个体对关系的满意度,促进人际亲近。比如在朋友或情侣中表达感谢能使双方的关系更亲近 。此外,即使在不熟悉的人际关系中,感恩的表达能增强人们对社会力量(个人对同伴利益有多大程度的责任感) 的看法 。感恩能提升个体对关系质量的感知,感恩会激发个体宽恕的意愿,个体的感恩水平与低自恋相关,感恩的青少年会报告感知到更多的同伴和家庭支持;感恩能增进关系,促进人际关系的建立和保持,增强关系的联接和满意度, 有研究还证明感恩能促进人际冲突的解决,增强人际互助行为 。大量横向和纵向研究表明, 感恩对良好的人际关系有重要影响作用,是关系的维持和发展的重要因素。

3. 感恩有助于激发亲社会行为

感恩与大五人格中的宜人性呈正相关 。此外,许多研究者都通过量表法、实验法等多种 研究方式发现,感恩情感能激发个体在人际活动中产生更多的亲社会行为;创伤后应激障碍患者每日进行感恩练习的程度与个体表现出的亲社会行为程度存在正相关。

4. 感恩促进个体积极心理健康

研究表明,感恩是促进个体社会适应作用最大的人格特质之一 ,临床心理学家们也通过大量实证研究发现,通过干预增加个体的感恩水平能有效减少个体的适应不良,同时促进个体的积极人际关系、认知能力、心理弹性等。

(二) 解释感恩效能的经典理论

1. 道德情感理论

道德情感理论(TheoryofMoralSentiments) 将感恩看作一种道德情感,认为感恩是一 种推动个体关心他人和传递支持性社会联系的道德情感,主要具有三种道德功能:第一 ,道德晴雨表,感恩给受惠者记录了他人赠与礼物或恩惠的信息;第二,道德动机,感恩驱动受惠者给予施惠者或其他人亲社会行为;第三 ,道德强化物 ,感恩既可以强化施恩者的亲社会行为 ,也可以强化受助者的亲社会行为 。感恩可能是潜在的互惠利他行为的动力机制 ,既是道德行为的情绪反应 ,也是道德行为的推动者 。 因此 ,感恩具备的这些道德功能使其成为建立信任的社会关系 ,促进人际和谐的必要催化剂。

2. 情绪拓展建构理论

情绪拓展建构理论(TheBroadenandBuildThoery)认为积极情绪不但能够拓宽个体的思想行为脚本 ,而且能建构个体相对持久的资源。因此 ,感恩这种积极的情绪体验可以拓宽人们的思维模式 ,促使个体从更积极的角度去看待他人的施惠行为和人际互动,从而做出利他的亲社会行为来促进人际和谐。此外,感恩还有助于构建个体多种多样的心理和社会资源,比如激发持久的忠诚和义务,提升个体的积极情绪、幸福感,增强个体的朋友关系、社会支持等。

(三) 积极心理学提升感恩的方法

目前,国内外已有一些较为成熟的感恩干预策略和方法:感恩记录、感恩拜访、感恩沉思、分享感恩经验等。

1. 感恩记录

感恩记录(GratitudeList)即让被试定期列举和记录生命中值得感激的人和事件,又叫细数恩惠(CountingBlesing) 。这种方法是目前感恩干预中使用最多的一种方法 ,记录的时 间长短有所不同 ,可以每日写 ,也可每周写;记录方式可以是上网记录 ,也可以是纸笔记录。 许多研究者发现这种干预方法能有效提高个体的感恩水平、积极情感、人际关系、主观幸福感、生活满意度,同时减少消极情感和躯体症状。

2. 感恩拜访

感恩拜访(GratitudeVisit)通常是要求参与者写一封感谢信 ,并把它寄给施恩者或在施恩者面前阅读 。这种更直接的人际互动式的感恩干预方式已被许多研究者通过实验证明 , 它能有效提升不同人群(小学生、成年人等)的感恩水平、人际和谐、主观幸福感等。

3. 感恩沉思

感恩沉思(GratefulContemplation)与感恩记录类似 ,不同之处是它通常让被试沉思或记录比感恩事件更为广泛的积极生活经历 ,且时间很短(几分钟) ,只干预一次 。沃特金斯 (Watkins)等人发现通过让大学生只进行 5分钟的感恩沉思就能显著唤起其更多的积极情感 ,减少其消极情感体验 。这种方法在已有的感恩干预研究中应用较少 ,但其相对于感恩记录法来说更可控 ,且可用于迅速激发即时的感恩体验和积极情绪 ,这对临床治疗和科学研究都有重要意义。

4. 分享感恩经验

一些国外学者通过“分享感恩经验”的方法来干预感恩 。这种方法要求参与者在记录感恩事件的基础上 ,还要向同伴分享自己的感恩事件和体验 。实验证明 ,向同伴分享感恩经历比单纯记录感恩经历能显著唤起个体更多的积极情绪和幸福感。

(四) 通过情绪、认知和行为层面提升感恩

根据前人经验可见,提升感恩可以从情绪情感、认知、行为表达三个层次进行。

1. 从情绪情感层次提升感恩

干预的目的在于让个体将注意力集中于自己的感受和体验,然后推及其他类似的情境之中,通过让个体对感恩情绪的追忆达到这一目的 。沃特金斯等人进行的感恩沉思,埃蒙斯(Emmons) 、麦卡洛(Mculiough)等人进行的感恩记录、感恩沉思等类似的研究表明,被试通 过对身边感恩事件的回顾,实验组报告了更多的积极情感、更少的消极情感并且被试感恩的 水平有所提升 。 因此,我们希望通过对个体感恩情绪的激发进而对个体随后的行为活动产生影响,从而对感恩水平的提高起到促进作用。

2. 从认知层次提升感恩

干预的目的在于让个体识别恩情,认识到感恩的各个方面 。感恩包括了富足感、简单感激(即对非社会来源的事物的感激) 、感恩他人3个维度,不同维度的感恩的内容和来源也是不同的 。戈登(Gordon)等人也认为“班级讨论、练习以及鼓励孩子反思生活中感恩的来源” 等干预方式对于发展孩子的积极心态是有效的 。此外,格雷厄姆(Graham.S)也曾提到将阅读感恩作品运用到感恩干预中 。并且,在感恩的过程中让个体认识到施恩者的积极意图,有助于个体自觉地形成回报的冲动和报恩的行为。

3. 从行为表达层次提升感恩

干预的目的主要是培养个体的感恩行为 。本方案主要参照塞利格曼等人对成人、弗罗 (Froh)等人对儿童和青少年进行的“感恩拜访”及“盲人与引路者”等活动,对个体的感恩行为表达层次进行干预,让个体通过自己的行动体验感恩的内容。

二、“常怀感恩,幸福人生”团体辅导(单次)

(一 ) 团体目标

引发感恩的情怀,学习运用语言和非语言的方式表达感恩之情;发现更多提升感恩能力 的有效方法,与他人更和谐地相处,感受幸福人生。

(二) 团体规模与时间

人数约 30人,具备基本的社交能力与人际沟通能力。

团体辅导时间约 3小时。

(三) 团体带领者

1-2名了解感恩的理论、熟悉团体辅导带领技术和过程的团体辅导师。

(四) 辅导过程

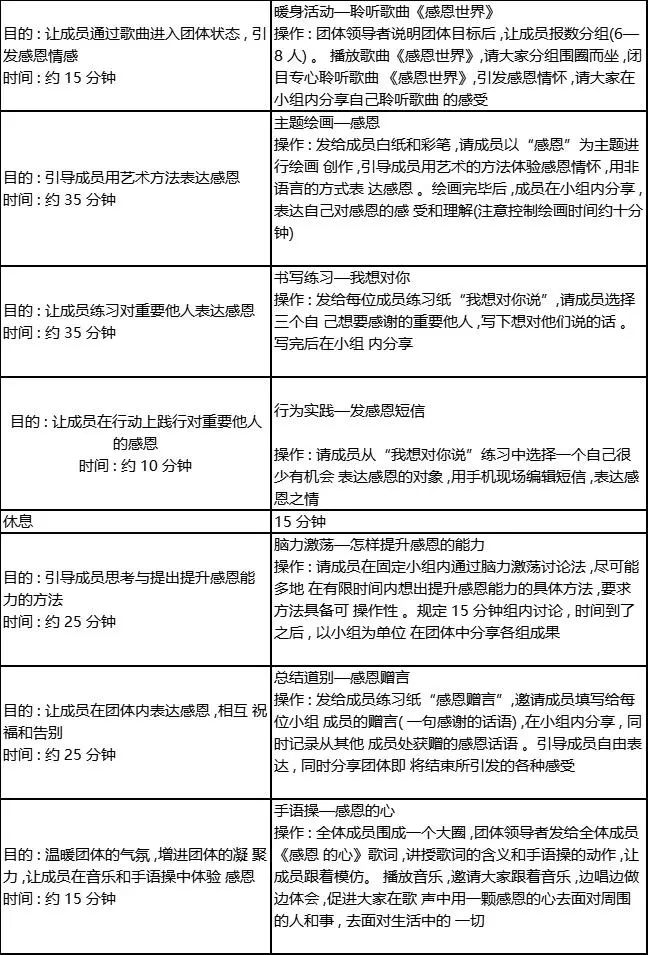

表 7-13 “常怀感恩,幸福人生”团体辅导目标及操作

(五) 练习附录

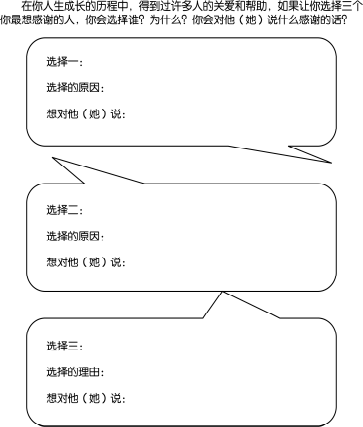

1. “我想对你说”练习材料,如表 7-14所示

表 7-14 感恩团体辅导练习:我想对你说

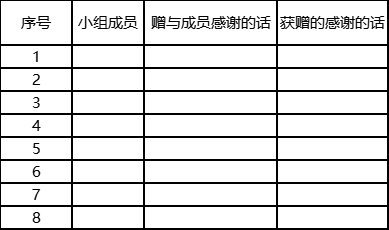

2. “感恩赠言”练习材料,如表 7-15所示

表 7-15 感恩团体辅导练习:感恩赠言