下面给大家举两个团体辅导方案设计的实例,自我探索团体辅导和危机压力管理团体辅导。这两个方案都是单次的团体辅导,可以独立实施,也可以成为某个多次团体辅导方案中的一节。

一、《发现独特的我》自我探索班级团体辅导

(1)团体名称:发现独特的我—大学生自我探索、增强自信团体辅导。

(2)团体目标:协助学生了解自己、引导学生看到自己和他人的独特之处,学习接纳自己和接纳不同的人,增强自信,为发展出自己独特的人生奠定基础。

(3)理论依据:自我认知理论、积极心理学性格优势。

(4)团体对象:愿意探索自己,愿意了解他人的大二学生20~30人(其他年级学生也可以,或者全班同学参加)。

(5)工作时间:3小时。

(6)工作地点:大学团体辅导室,或可以挪动桌椅的小教室。

(7)团体领导者:有团体辅导训练的心理健康教师或辅导员。

(8)效果评估:自尊量表、自我肯定量表或团体评估问卷。

(9)团体辅导计划表:表2-9。

该方案虽然是单次团体,但从实施的效果看还是比较理想的。团体辅导目标既有团体走向引领的功能,也有效果评估的功能。本辅导方案的目标:第一,了解自己。通过团体成员的自我探索,听到别人的分享,以及别人的反馈,以他人为镜,团体成员可以对自己有新的了解。第二,学会接纳。接纳自己、接纳他人,接纳每个人的独特、也接纳每个人的局限,接纳自己是自我肯定的前提,接纳别人可以优化人际关系。第三,提升自信。当我们能够更了解自己、接纳自己时,也就更懂得接纳和宽容别人,可以提升自信。自信的提升可以让我们每个人活出自己,保持自己的独特,不需要凡事都与他人比,不需要活在他人的期待中。自信和自我探索特别重要,无论是在亲密关系中,还是在职业生涯发展、工作选择中,前提都是“你是谁,你到底对自己了解多少”。

该团体辅导方案最初是为大学二年级学生设计的,大学二年级是人自我分化的时期,也是心理健康水平比较低的时期,急需探索自己,建立积极自我形象。团体辅导时间为3小时,可以利用班级活动时间,也可以利用周末休息时间实施。地点在学校的团体辅导室或者开放的教室,最好有扶手椅,不需要桌子。团体领导者是要接受过团体训练的心理健康教师,评估使用自尊量表或者团体评估效果量表,参考资料是自我认知相关的文献。

每一个团体辅导方案,哪怕是一次性的,都要体现出团体辅导的发展过程,包括开始阶段、工作阶段和结束阶段。在开始阶段,热身活动的目标是活跃团体气氛,增强成员的相识或熟悉程度,形成可以工作的小团体,建立团体工作规范。自我探索团体辅导成员一般为20~30人,也可以一个班的学生一起参加。如果成员不相识,需要先进行相识练习。如果成员相识,就可以进行一些活动,比如手动操、生日圈、优点糖葫芦串,然后起组名、定组规、签组约,大概持续30分钟。在开始阶段花费大概30分钟,对3小时团体辅导是合适的,目的是让成员轻松进入团体,通过“生日圈”等互动练习,进一步增强相互了解,用“优点糖葫芦串”让每个成员在强化其他成员优点的同时,增进相互了解。

开始时,团体成员围成一个大圆圈,团体领导者说明本次团体辅导的目的和要求,用“手动操”活跃气氛,一边动手指一边用语言强化团体成员对目标的知晓,如“进团体嘿,来交流嘿,自我探索促成长嘿”,先从左右手的食指开始,接着左右手掌,最后伸出左右手臂,团体成员一起做。团体成员会在团体领导者的示范下,集中注意力,投入团体,也温暖了团体氛围。接着,“生日圈”要求全体起立,每个人不能说话,用非语言的手势或姿态表达,按照每个人的生日顺序,在互动中围成大圈,随后可以按1~3月一组,4~6月一组,7~9月一组,10~12月一组,根据人数分成6~8人的小组若干。

在每个小组里面用“优点糖葫芦串”练习强化成员之间的了解和联结,成员先用手心手背的方式随机确定第一个开始讲的人,然后顺时针转,每个人介绍自己最欣赏自己的三个优点,而且每个人都要从第一个人的优点说起,就像串糖葫芦,越串越多。比如,第一个人说 “大家好,我是自信的、乐观的、孝顺的王大明”,第二个人要说“大家好,我是自信的、乐观的、孝顺的王大明旁边的安静的、善良的、谦虚的张小平”,以此类推,一直到最后一个小组成员把所有成员的名字和优点全部说出来。有成员担心说不出来,或者记不住这么多信息,团体领导者要提前告诉大家规则“不能用纸笔等任何工具记录,但可以善用小组资源”。这是一个增加团体凝聚力的练习,练习完成后,可以邀请每组最后一名成员站起来向大团体介绍小组成员。即使是同班同学,也未必知道别人会怎样描述自己的优点。这个练习还可能因为相似的优点而增强成员之间的接纳和共鸣,也可以增加彼此的欣赏。

然后,小组要选组长、起组名、定组规。组长的任务是:第一,让小组自始至终充满关爱、安全、温暖、支持的氛围;第二,让每个成员都有机会分享和交流;第三,掌控好时间;第四,代表小组与其他小组交流。组长选定后,要带领成员给小组起组名,并制定小组的行为规范。起组名的目的是促进小组成员的互动,让成员了解到小组是属于每个成员的,充分讨论小组的特点后达成共识,组名体现了小组的特点和价值。比如,来自各个省市的成员起组名“五湖四海”,渴望美好生活的成员起组名“幸福一家人”等。组规是成员参与团体需要遵守的行为规范,比如尊重、守时、不批评、不指责、真诚、积极聆听、保守秘密等,3~5条即可,成员自己制定的更容易遵守。形成了有组长、有组名、有组规的团队,就可以进入工作阶段,对主题进行探索。

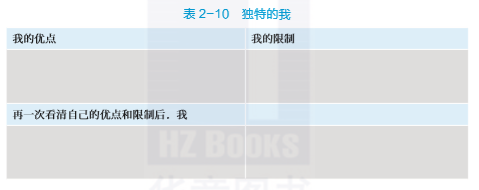

在团体辅导的工作阶段,我设计了3个结构式练习。第1个练习叫“我的橡树籽”。每个成员拿到一粒橡树籽,用心观察,2分钟后全组(6~8人)的橡树籽放在一起,每个成员各自重新从一堆橡树籽里找到自己的橡树籽。如果观察得仔细,你就可能找到那个属于你的特别的橡树籽;如果没有认真观察,你可能就找不到。通过这个练习可以看到,每粒橡树籽其实都是独一无二的。如果用心去观察、去了解,没有两粒是一模一样的。橡树籽尚且这样,那人呢?人比橡树籽复杂,每个人都是独一无二的。你不喜欢某个人,看不到他的优点,是因为你没有走近他,每个人都有值得欣赏的优点,观察橡树籽这个练习可以让成员分享很多思考和感悟。第2个练习是“独特的我”。从看橡树籽、找橡树籽这个练习引申到每一个人的独特,“作为一个独特的人,我有什么样的特点?”“独特的我”是一个纸笔练习(writing exercises)。先要书写,写写自己的长处是什么,局限性是什么,再一次看清了长处和局限,现在感觉怎样。练习纸见表2-10。写出来后,每个成员在小组内交流,说说自己的,也听听别人的,就会有新的感悟和发现。人无完人,正是这些特点让我们每个人如此不同而独特。接纳了自己的不完美,也就更容易接纳别人的限制。

在工作阶段的第3个练习是“天生我才”。自信来自对自己的欣赏,这个练习要求成员先写出最欣赏自己的是什么(见表2-11),然后在小组里大声说出对自己的欣赏。包括我最欣赏自己的外表、最欣赏自己的性格、最欣赏自己对家人的态度、最欣赏自己的一次成功经验等,共7个方面。

先让每个成员自己填写,然后在组内分享。完成 “天生我才”练习后,每个人都很开心,原来自己这么好,自己平时很少去想自己有那么多值得欣赏的地方,还给大家一个欣赏自己的机会,彼此欣赏。由于单次团体辅导时间短,结束时一定要在正向的经验上停留,这样成员就可以带着力量和希望离开团体。

结束阶段有10~15分钟时间。听过每个成员介绍自己的长处、短处、欣赏自己的地方,每个成员要给小组成员一句肯定的、欣赏的、赞美的话。比如,“贝贝,我最欣赏你从挫折中崛起时那股不放弃的坚韧。”每个人的赞美和欣赏都是直接从本人的故事里听到的,很具体、很及时。结束时,每个成员用一句话总结在团体辅导中的收获,带着自信和他人的欣赏离开团体。

在这个自我探索的团体辅导方案设计中,我使用了10多个结构式练习,但团体成员在辅导过程中不一定能够觉察。包括:手动操、生日圈、优点糖葫芦串、小组契约、拳拳之心握手、我的橡树籽、独特的我、天生我才、积极反馈、一人一句总结、牵手道别等。

二、《灾难与危机压力管理》团体工作坊

(1)团体名称:《灾难与危机压力管理》团体工作坊。

(2)团体目标:通过放松训练,平复紧张焦虑的状态;通过感受分享,了解危机中自己压力的来源;通过整理危机对自己带来的影响,学习面对;通过集思广益,探寻减轻危机压力的途径和方法。

(3)理论依据:危机心理干预理论、压力管理理论。

(4)团体对象:经历了危机事件的普通人群(非灾难幸存者)20人。

(5)工作时间:3小时。

(6)工作地点:团体辅导室,或可以挪动桌椅的教室。

(7)团体领导者:有危机干预训练的团体领导者。

(8)效果评估:行动式的评估、压力量表或团体评估问卷。

(9)团体计划表:表2-12。

这个团体辅导方案与灾难有关,属于“结构式、教育性、压力应对的团体”。2008年5月12日汶川大地震,震区有很多伤亡,余震不断,电视新闻每天都在不间断地播报救灾实况和死亡、失踪人数,全国人民都很关心灾区。当时清华大学的学生虽然人在北京,没有现实的危险,但是面对这么重大的自然灾害,每个人都很牵挂灾区。那段时间,有的学生积极组织捐款,有的学生待在宿舍每天看电视,甚至不吃不喝,成天哭泣,生活被打乱,上课时萎靡不振。我问学生“你怎么看上去如此疲惫?”“老师,我昨天一夜没睡。”“那你在干什么?”“我就在看电视,看到灾区的惨状我一直在哭。”因此,即使是看电视,也会让人生活改变,让人受伤。让学生不要去看不可能,我自己也天天看,想知道这个灾难到底有多大影响,心理学工作者可以做些什么。我当时想从帮助课堂上的这些学生入手,针对观看和了解地震灾难对生活产生明显影响的学生,设计一个结构式团体辅导,通过课堂把学生的注意力抓回来,营造一个安全的氛围让大家说出自己的担忧、压力、困扰,处理焦虑的情绪,找回掌控感。能够回归正常生活继续学习。团体目标有四个:第一,通过放松训练,平复紧张、焦虑的情绪;第二,通过感受分享,了解危机中自己真正的压力来源;第三,通过了解危机对自己带来的影响,学习怎样面对危机;第四,通过团体的集思广益、团体的智慧和力量来寻找减轻危机压力的方法,学习管控好生活中的压力。

课堂上有20多个研究生,课程时间是3个学时,即9:50~12:15。我用的方法有活动、书写、团体讨论和分享。灾难与危机压力管理团体从评估压力开始。首先,我需要了解每一个学生的情况,有好几个学生眼睛肿肿的、精神疲惫,我请他们先做压力光谱测量。我请学生站起来,应用光谱测量的方法,询问地震发生后学生自己感觉到的压力有多大。请学生按照压力1~10分站在对应位置,体会分数压力给自己身心带来的影响。分数越高,压力越大;分数越低,压力越小。光谱测量是一种社会计量方法,是用行动的方式做评估,可以马上知道团体成员受影响的程度,很多人站在8~10分之间。在日常生活中做评估,压力是正态分布的,但在灾难时期,大家压力都特别大,全挤在8~10分之间。随后,请学生就近7人一组,分成3组,围圈坐下,开始放松情绪,做一些肌肉放松、呼吸调节放松。肌肉放松依次放松头、身体、手、腿、脚。等学生情绪稳定后,在小组中选组长、定组规。

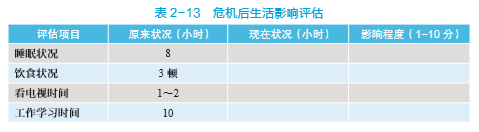

请学生评估地震这个灾难事件给自己现在的生活带来的具体影响。我设计了一个对日常生活感觉的简单表格“危机后生活影响评估”(见表2-13)。在压力状态下,尤其在灾难压力状态下,人的认知受阻,因此评估越简单、便捷越好,最好只写几个数字。可以评估睡眠状况、饮食状态、时间运用等,来反映一个人的整体健康状况。我记得有一个学生,他给自己的评估是9分,可见影响很大。他原来每天睡眠8小时,现在4小时;他以前每天吃3顿饭,现在没规律,饿了就塞点东西,也不去食堂吃饭,有时甚至连白天、黑夜都分不清楚,生活受影响很大;他原来每天只看2小时电视,现在看8小时,只要一回到宿舍就看电视,全部都是救灾的画面。虽然我们都非常关心灾区的救灾情况,但是悲惨画面、负面信息的过度摄入对人的消极影响很大,会使人出现替代性创伤;他原来每天学习10小时,是很努力的学生,现在每天只学习2小时,学习受影响非常大。类似地,请每个学生打完分后,在小组里讲,原来我的生活怎样,现在我的生活怎样,有哪些变化。很多人看到自己生活的失控,但也有不一样的情况,有人可以很好地把握自己。成员之间的经验分享,就是一个很好的互相学习的机会。

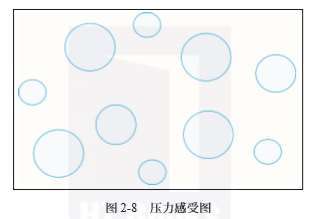

进入工作阶段,首先请团体成员梳理压力感受,设计压力感受图(见图2-8)。压力给你带来的感受是什么?压力应激反应可能产生很多感受,负面情绪有愤怒、伤心、难过、悲痛、担心、混乱、无助等,把这些写下来,把最强烈的感受写在大圈上,把没那么强烈的感受写在小圈里,并在小组内说一说。写下来就是整理和思考,说出来就是疏解和处理,听成员讲可以再次整理和思考。经过这样几个环节,成员慢慢地梳理自己的压力来源和影响大小,也知道了从哪里着手应对。“偷偷地哭”等反应是在灾难时期的正常反应,要接纳这些反应再去应对。

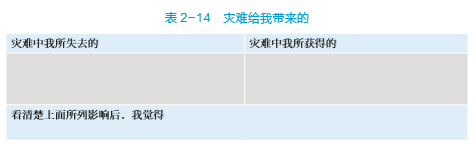

接下来,我设计了“灾难给我带来的”有关所失所得的练习(见表2-14)。危机干预的一个重要议题是从灾难中学习和成长。地震灾难确实给人带来很大的丧失感和痛苦,但灾难都是有两面性的,逆境中有成长,危险中有转机,总会有得有失,我们有时常常陷入困境,看不到积极的方面。灾难中我失去了什么,为什么恐惧灾难?灾难确实会让我们失去很多,我们没有在一线、地震灾区,失去的可能不是生命,但可能是正常的生活秩序、学习效率、朋友。写下这些失去的,也知道这些失去的带来哪些反应。之后,灾害中我获得了什么?换一个视角,看积极的、有希望的东西,比如获得了同情心,锻炼了能力,因为一个一个宿舍地去募捐而锻炼了勇气,以前不会做这样的事情,或者获得了同学之间的理解等。小组分享后,再看一看对失去和获得有怎样的感觉。大部分人会说,有些失去的东西是我不能控制的,但对于我从中获得的东西,我可以努力让它保持下去。因此,一个结构式练习可以为我们提供一个更清晰的话题,来帮助我们聚焦讨论。

最后用头脑风暴这种集体讨论法,用团队的力量找到应对压力的方法。人的经验、智慧、能力、视野都是有局限的。当大家齐心协力、集思广益时,就能够在短时间里得到很多方法。面对压力,有方法、有信心就不会那么焦虑,就可以找到办法。

在结束阶段,团体领导者示范“从头再来”手语操,面对人生逆境,团体成员能做的是不放弃、不退缩,大不了从头再来,要有信心,勇敢地面对。

总之,团体辅导的准备阶段很重要,没有良好的准备就无法达到团体预期的效果。准备充分,有明确的、经过精心设计的、有理论支持的团体方案,团体成员就可以更有信心,选择好合适的场地就可以开始团体辅导。

参考文献

[ 1 ] 白羽,樊富珉. 团体辅导对网络依赖大学生的干预效果[J]. 中国心理卫生杂志,2007,21(4):247-250.

[ 2 ] 樊富珉. 结构式团体辅导与咨询应用实例[M]. 北京:高等教育出版社,2015.

[ 3 ] 樊富珉,何瑾. 团体心理辅导[M].上海:华东师范大学出版社,2010.

[ 4 ] 樊富珉,何瑾. 团体心理咨询的理论、技术与设计[M]. 北京:中央广播电视大学出版社,2014.

[ 5 ] 官锐园,樊富珉.综合心理辅导模式对大学生心理应对能力的影响[J].中国心理卫生杂志,2004,18(4):219-221.

[ 6 ] 何瑾,樊富珉.团体辅导提高贫困大学生心理健康水平的效果研究—基于积极心理学的理论[J].中国临床心理学杂志,2010,18(3):397-402.

[ 7 ] 邵瑾,樊富珉,鲁小华. 团体咨询成员互相共情的影响因素—基于社会关系模型[J]. 中国临床心理学杂志,2018,26(3):610-614.

[ 8 ] TROTZER J P.咨询师与团体[M]. 邵瑾,周子涵,冯瑜涵,等译. 北京:机械工业出版社,2016.

内容来源:本文节选自《团体辅导与危机心理干预》(机械工业出版社 2021-2)